本記事は

デザインウィーク

4日目の記事です。

👩🎨

3日目

▶▶ 本記事 ▶▶

5日目

👨🎨

こんにちは、UXデザイナーの前平です。

春、新しいことが始まるワクワクの季節ですね。入学や入社で新しい環境を迎えた方も多いのではないでしょうか。

忙しい日々の中では、「とりあえずやってみよう」と準備を後回しにしてしまうこともあるかもしれません。

確かに、この「とりあえずやってみる」という姿勢は時に重要です。しかし、実はその前の「準備段階」が成功へのカギを握っていることをご存じでしょうか?

「準備が8割」という言葉をよく耳にしますが、特にデザインのような創造的な作業では、最初のステップが成果を大きく左右します。この記事では、デザインプロセスにおける「準備」の重要性について詳しくお伝えします。

いきなりデザインから始めると失敗する理由

デザインは、単なるビジュアル作成や装飾的な作業ではありません。見た目だけではなく、サービスやプロダクトが「誰に、どのような価値を提供するか」を整理するためのステップです。 ですが、現場ではしばしば、機能的な要件を手掛かりにデザインをスタートする、という事態が起こりがちです。

- 「もっと使いやすくしてほしい」

- 「デザインが古いから今風にしたい」

- 「画面がごちゃごちゃしているので、すっきりさせたい」

といった要望が伝えられることもよくあります。 実際はこういった大まかな情報でも、熟練したデザイナーならそれなりのデザインが作れてしまいます。 ですが、目的や方向性が不明確なままデザインを進めると、ユーザーの課題やビジネスゴールが正しく反映されず、見た目だけが美しい“表面的なデザイン”になり、次の様な事が起こりがちです。

成果物の方向性が定まらない

ユーザーの課題や要求が曖昧なままだと、どのような設計・デザインが適切か判断できず、結果として「誰のための、何のためのデザインかが不明確」になりがちです。 成果物の善し悪しを判断するための拠り所が無いため、判断が個人の好み・嗜好に左右されるといったことが起こります。

手戻りによるコスト増加

デザイン業務は、見た目の調整だけでなく、ユーザーフロー、導線設計、情報構造など多岐にわたる設計要素を含んでいます。不明確なままデザインが進行し、のちに認識違いや方針転換が生じた場合、大幅な手戻りが発生する可能性があります。

ユーザー視点を取りこぼす

「クライアントの要望=ユーザーの声」と捉えてしまいがちですが、実際には両者のニーズが一致しないことも多く、ユーザーが本当に必要としている機能や体験が見落とされている可能性があります。

こうした事態を回避し、良いデザインを生み出すためには、まず「利用者のことを考える」こと、そして「ユーザーの要求を理解する」こと。この2つをしっかり意識する必要があります。

ユーザーの要求を理解するための手法

ユーザーの要求を可視化・整理するための手法をいくつかご紹介します。

ペルソナ/カスタマージャーニーマップ

よく使われる手法として、「ペルソナ」と「カスタマージャーニーマップ」が挙げられます。聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

ペルソナ

ペルソナとは、ターゲットユーザーを具体化した架空の人物像のことです。

年齢、職業、価値観、ライフスタイルなどを設定することで、プロジェクトチーム全体で「ユーザー像」を共有できます。これにより、デザインや意思決定の際に「このペルソナならどう考えるか?」と具体的な視点を持つことが可能になります。カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、ペルソナがサービスや商品を利用する際の一連のプロセスを、感情や思考を含めて時系列で可視化したものです。

この手法を用いると、ユーザーが「どの場面で満足し、どこでつまずいているのか」を具体的に把握でき、プロセス全体の中で改善すべき課題を明らかにし、改善すべきポイントを発見することが可能です。

ユーザーインタビュー

ユーザーインタビューは、実際のユーザーに直接話を聞くことで、アンケートや数値データからは見えない「本音」や「気づき」を得るための重要な手法です。

特に、「なぜそう感じたのか」「どうしてその選択をしたのか」といった深掘りをすることで、ユーザー自身も気づいていない潜在的な課題やニーズを引き出すことができます。

実際のユーザーへのインタビューが難しい場合は、ユーザーに近い存在(例:クライアントや営業担当など)へのヒアリングも有効です。現場の「生の声」や課題意識を知ることは、非常に有益な情報となります。

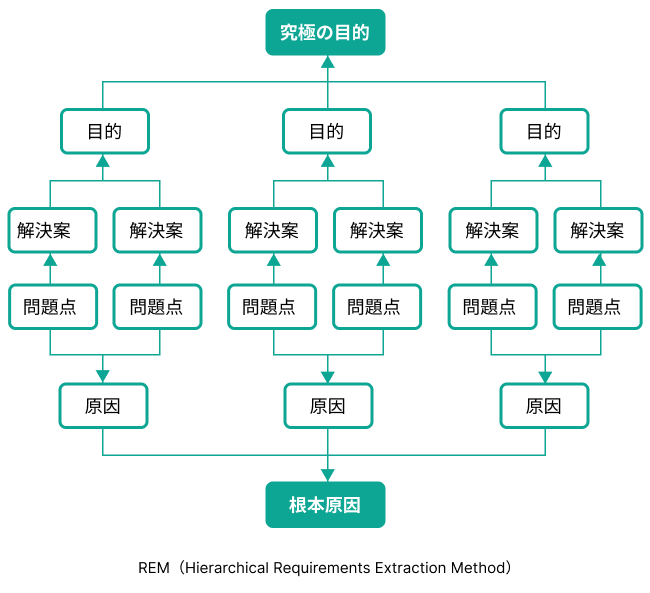

REM(Hierarchical Requirements Extraction Method)

REM(階層型要求事項抽出方法)は、製品やサービスが抱える問題点から根本原因や最終的な目的を抽出することで、要求事項を導き出す手法です。

具体的には、まず課題となる問題点を書き出します。その後、課題に対する解決策(手段)を考え、それがどのような目的を達成するためのものかを繰り返し掘り下げていきます。この「手段→目的」の流れを繰り返すことで、最終的には「究極の目的」にたどり着きます。

また、「原因→結果」をたどることで、根本的な原因を特定することもできます。こうして得られた目的や原因を基に、ユーザーの要求事項を効率的に整理することが可能です。

REMでは課題が階層的に整理されるため、対象の全体像を把握しやすくなります。 この方法を用いることで、表面的な問題にとどまらず、プロジェクトの本質的な目的や根本原因を明確にすることができます。また、紙とペンさえあればすぐに始められることも大きなメリットです。

ご紹介した手法はほんの一部ですが、プロジェクトの初期段階で実施することで、方向性のブレを防ぎ、効率的なデザインプロセスを実現します。さらに、ユーザーの要求を反映したデザインは、満足度を高め、結果としてプロジェクトの成功に繋がります。

まとめ

ユーザーは常に何らかの「目的」や「課題」を抱えています。良いデザインとは、それらを的確に捉え、ユーザーがストレスなく目的を達成し、課題を解決できる体験を提供するものです。

限られた時間やリソースの中でも、「誰のために、何を解決するのか」を明確に意識するだけで、デザインの質は飛躍的に向上します。そしてその結果、プロジェクト全体の成果も大きく変わるのです。

良いデザインは偶然では生まれません。しっかりとした準備と計画こそが、成功を導く鍵なのです。