本記事は

デザインウィーク

5日目の記事です。

👩🎨

4日目

▶▶ 本記事 ▶▶

6日目

👨🎨

長田です。お久しぶりです。

4月からお仕事や生活環境を新たにされた方もいらっしゃるかも知れませんが、みなさま如何お過ごしでしょうか。

今回は分かっている様でいて、いざ自身で説明しようとすると難しい、CXとUX/UIについて書いてみました。お仕事の合間の気分転換にでも気軽に読んで頂ければと思います。

コーヒー好きさんのお悩み

唐突な話になりますが、私は朝起きてからと日中にそれぞれ1杯は、「コーヒーが飲みたい!」体質になっていまして、今後生活環境が変わってもこの習慣は止める事は出来ないなと感じています。

テレワーク併用な私の場合、自宅では自分でコーヒー豆を挽いて淹れ、出社していれば所謂サードプレイス系のカフェで購入するのですが、コーヒー好きな人にとっては外出時、どこでコーヒーを入手するのか?は結構な問題(大げさ)になります。

そんな時、いつでもどこでも気軽に利用でき、満足感も得やすいのはコンビニエンスストアのセルフマシンで淹れるコーヒーではないでしょうか。

国内では平均で一人1日に1.5杯程度はコーヒーを飲むという統計もあり、読者の方にもコンビニコーヒーのヘビーユーザーは多いかも知れません。

そんなコンビニコーヒーですが、2000年代のカフェ人気の高まりを受けて、2013年にセルフマシンが導入されたことが大きく消費を伸ばす契機になったとされています。

現在のコンビニコーヒー提供のベースとも言えるこのセルフマシンは、機器本体に始まり使用する豆や紙カップ、更にブランディングまでを複数企業が専門性を発揮し、その協力によって得られた成果と言われています。

ただ、リリース当初このコーヒーマシンの操作パネルは、ユーザインタフェース(以降UI)としては購入者と店員をとても悩ませるものでした。

特に購入者を混乱させたのはマシンに付く物理ボタンの商品サイズの表記で、小さいサイズは【R】REGULAR、大きいサイズは【L】LARGEという表記がされ、更に操作パネル左(Left)に【R】ボタン、右(Right)に【L】ボタンが配置されていた事でした。

日本国内で一般的なサイズ表記、「S・M・L」とは異なるものが採用された事で、操作時に購入済みの容器とは異なるサイズを指定してしまい、店員もその対応に時間を取られてしまうという事象が多く発生しました。

ちなみにこのUIの問題はデザイン界隈では長く鉄板ネタとなっていて

・人が普段の習慣から外れた行動をとる事は負担が高く難しい

・見た目の格好良さだけでは決してUIは使いやすくならない

等々、多くの示唆を含んでおりWeb上では今も多くの記事を読む事ができます。

そんなUIも時を経て改善され、2018年のリニューアルで操作部はタッチパネル化、レジで購入した容器からセンサーが商品種別、サイズ、ホット/アイスの選択を読み取る事でユーザー操作によるミスを無くし、操作負荷を下げる対応が行なわれました。

更に2022年にはコーヒー自体の淹れ方(濃さ)を選べるようになり、タッチパネルを生かしてUIもアップデート。

更に更に今年2025年からは同じカウンター商品として紅茶の提供(茶葉が選べます!)も始まっています。

多くの顧客が存在するコンビニエンスストアの商品に紅茶が加わるのは理に適っていますし、嗜好の多様化と機器の高機能化の足並みが揃い、それによって顧客の来店の習慣化に繋がるという好展開に至っています。

多くの顧客が存在するコンビニエンスストアの商品に紅茶が加わるのは理に適っていますし、嗜好の多様化と機器の高機能化の足並みが揃い、それによって顧客の来店の習慣化に繋がるという好展開に至っています。

CX/UX/UIとは何を指すのか

ここからようやく本題のCXとUXとUIの話をしていきたいと思います。

まず最初に、最も掴み所が無いと思われるCXはCustomer Experienceの略で、日本語では「顧客の体験」、実質的には『企業が顧客に提供する体験』を指します。前項のコンビニエンスストアに例えるとストア全体がこのCXを提供する場(サービス)になります。

そこは広告展開から店舗内レイアウト、商品陳列、購入や再来店させる仕組みなど、顧客がサービスに対して感じる事すべての要素を包括し、顧客と長期的な結び付きを生み出すための基盤に位置付けられます。

次にUXですが、これはもちろんUser Experienceの略で『ユーザーの体験』を意味し、特定の商品やサービスを利用している際のユーザーの主観にあたります。

前項で言えばコーヒーのセルフマシンの機能と操作性からユーザーが得る使い心地となります。ユーザーが商品やサービスをどの様に使ってどう感じるか、このユーザーの心理面にある満足度を高めていく事が求められます。

最後にUIですが、これは最もイメージしやすいUser Interfaceの略で『ユーザーとの接点』を意味しています。

具体的には製品やサービスの操作部分、五感に伝える全てを指します。セルフマシンで言えば筐体上の情報設計、ボタンや文言の配置や色使い、ナビゲーション構造にあたります。UIはユーザー自身が認識して触れる部分である為に機器の使いやすさとその魅力に非常に直接的な影響を与えます。

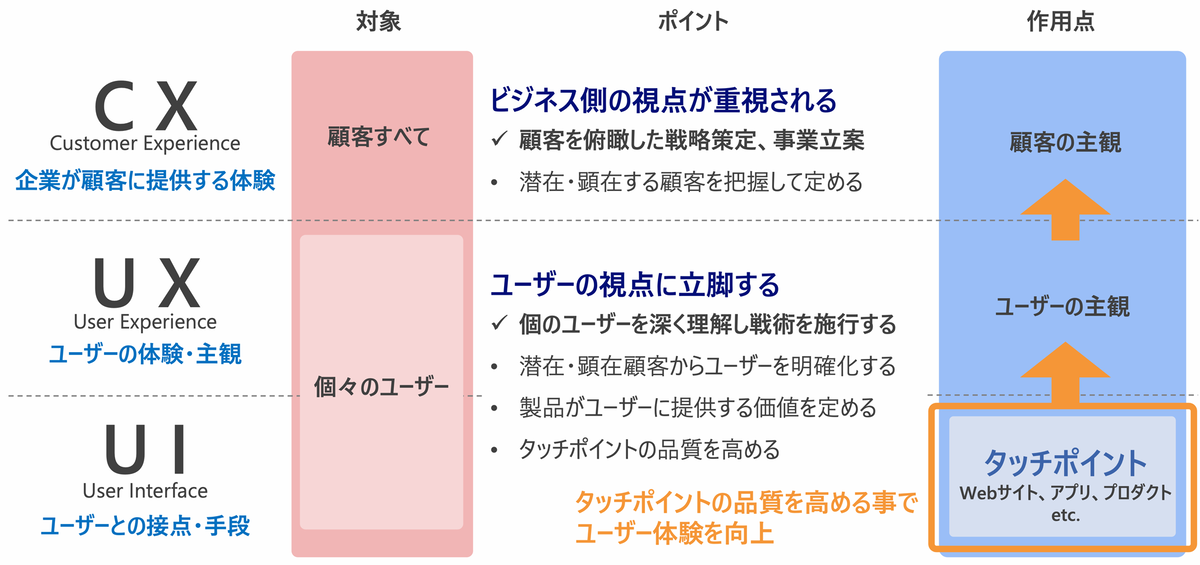

CX/UX/UIの相互関係

こう当てはめていくと、CXとUXとUIは独立して存在しているのではなく、顧客・ユーザーの体験を作り出すためにそれぞれが繋がっている構造がイメージできるのではないでしょうか。

これを図としても整理してみました。

CXはブランド、サービス全体の体験を、UXは特定の製品を使う際の体験を、そしてUIはその中で具現化された接点(タッチポイント)をそれぞれ指しています。

この関係性が理解できると顧客・ユーザーの心理面を指すCXとUXは、ある日突然大きく向上させる事が難しく、相応の期間での試行錯誤と施策実施が必要になるのも納得できるかと思います。

タッチポイントであるUI側から観るとサービスの提供者(開発者)はCXとUXを向上する為にその品質を良くして行く事でしか本質的なユーザー体験、顧客体験の向上は望めない事にも気付かされます。

ここまでお読み頂いてCX、UX、UIの違いについてイメージ出来ましたでしょうか。

上位にあるCXとUXを満たす=サービスの定着と成功にはUIの品質を良くしていく事。その為には提供するサービスの中でユーザーにどのように利用して頂くかを慎重かつ大胆に、時にじっくりと改善していく他に手段が無い事。そしてその成果としてようやく企業が得られるものが顧客、ユーザーからの信頼とロイヤリティと言えるでしょう。

ウェビナーのご紹介

最後になりますが今回の続きとして、「UIを向上していくために何が必要なのか?」を知ることができるウェビナーを5月9日(金)に開催いたします!ご興味のある方は下記URLから入力フォームに必要情報をご入力の上、お申し込みください。

別途、参加URLを送付させていただきます。