はじめに

こんにちは!2年目の井手亮太です。6月25日、26日に開催された AWS Summitに行ってきましたので、現地の様子などを皆様にお伝えできればと思います!

イベント概要

イベントの名称 : AWS Summit Japan

開催日 : 6月25日(水)、6月26日(木)

会場 : 幕張メッセ (リモート参加も可能)

参加費用 : 無料

参加できなかった方もご安心を!7月11日(金)までアーカイブ配信されていますので、ぜひチェックしてみてください!

https://jpsummit-smp25.awsevents.com/public/application/add/142

会場の様子

会場前に AWS Summit のボードがありました。

講演開始の40分前に到着したのですが、会場はかなり混んでいました。

ブース、セッションルーム

思っていた以上に多くのブースが並んでいて、会場の熱気に圧倒されました。どこも魅力的で、つい足を止めてしまいます。

会場に入ると、お目当てだったクッションをゲットできました! 数量限定なので、ほしい方は早めの入場がマストです!

セッション

ここからは、筆者が印象に残ったセッションをいくつか紹介します。

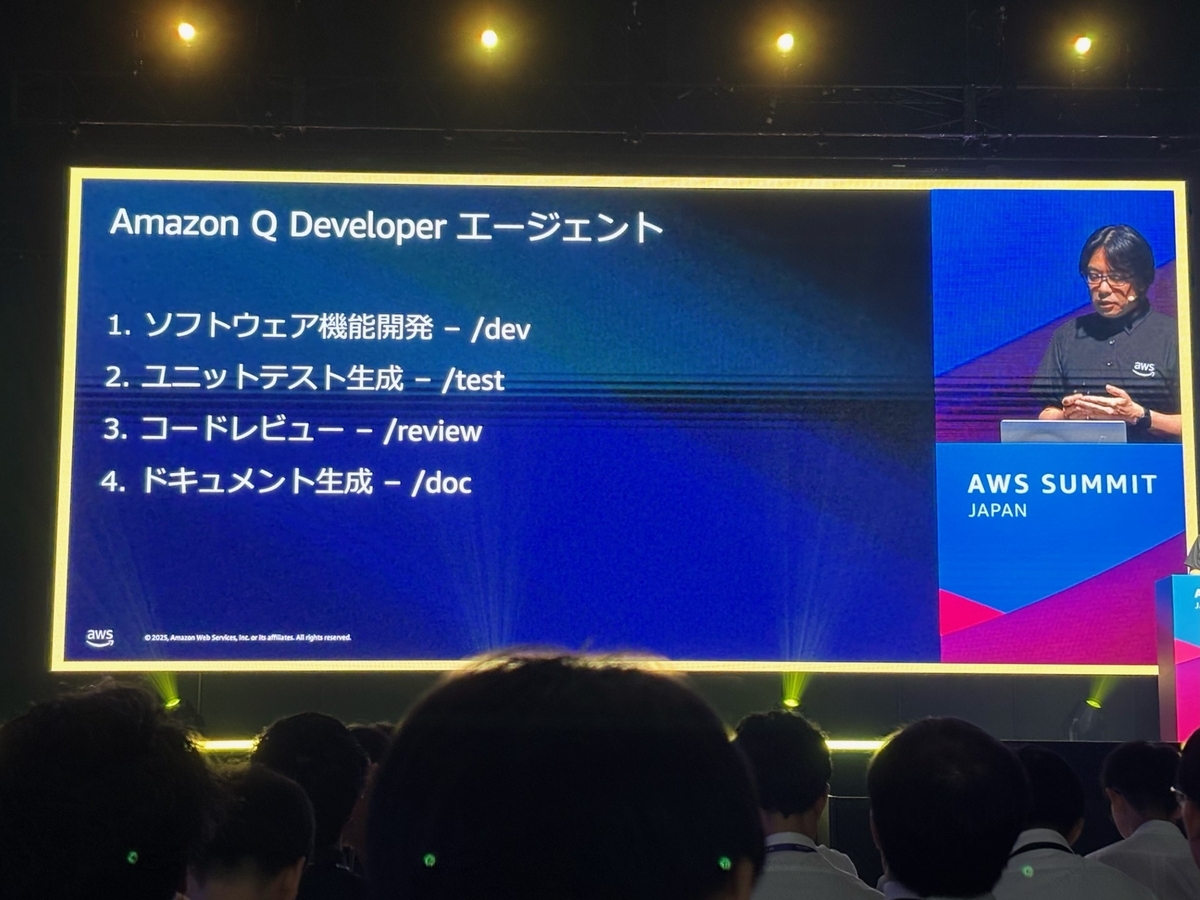

デモで学ぶ、Amazon Q Developer エージェントで実現する開発効率化

自然言語だけで「2048ゲーム」のアプリを作成し、単体テストからコードレビュー、ドキュメント生成まで、すべての工程をAmazon Q Developerで完結する、という内容でした。

筆者自身、Amazon Q Developer についてはまだまだ勉強中なのですが、実際のデモを見て「ここまでできるの!?」と驚きの連続。開発の未来を感じるセッションでした!

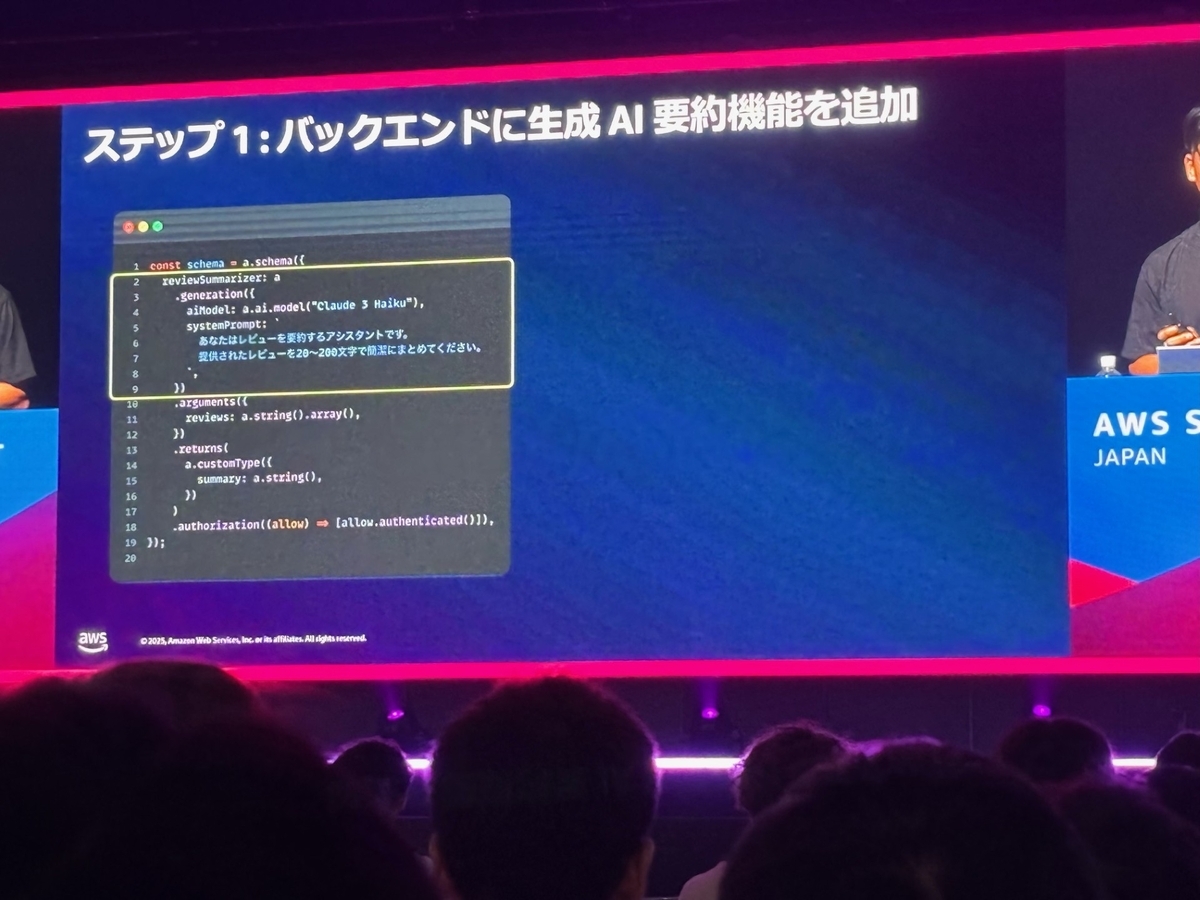

AWS Amplify で加速する生成 AI アプリケーション開発

本セッションでは、Amplify Gen2とAmplify AI Kitを使って、チャットアプリを構築する様子が紹介されていました。 Amplify Gen2の特徴は以下の通りです。

- TypeScriptとAWS CDKを使って、フロント・バック・インフラ全てをコードで定義

- 開発者ごとに個別のサンドボックス環境を設定できる

特に2つ目は、他のメンバーに影響を与えずにテストや検証ができるので便利そうですね!

Amplify AI Kitは、クラウドや機械学習の専門知識がなくても生成AI機能を備えたアプリを、簡単に構築できるツールです。

Amazon Bedrockと連携することで、Foundation Model(FM)を活用した高度なAI機能を、サーバーレス環境で手軽に組み込むことができます。

React向けのUIコンポーネントも提供されており、チャットUIの実装もスムーズに行えるそうです!

デモで紹介されたチャットアプリは、以下のGit Hubで公開されているということなので、ぜひ試してみたいと思います!

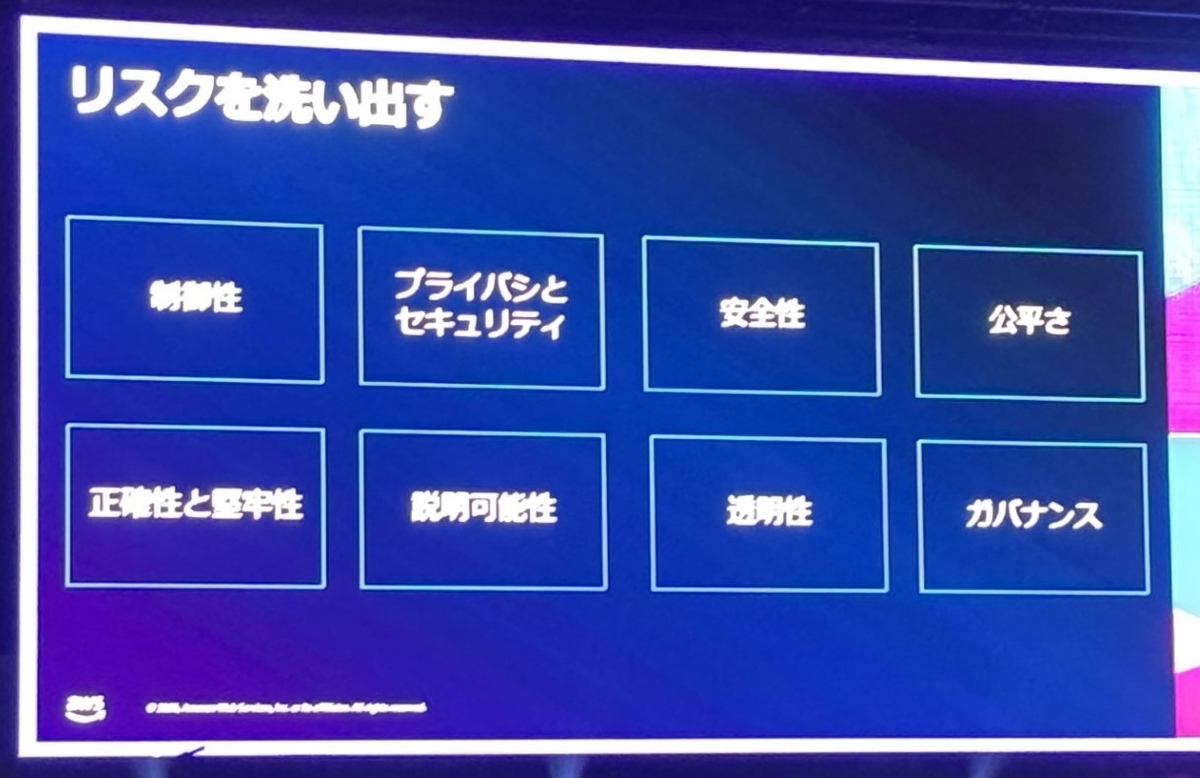

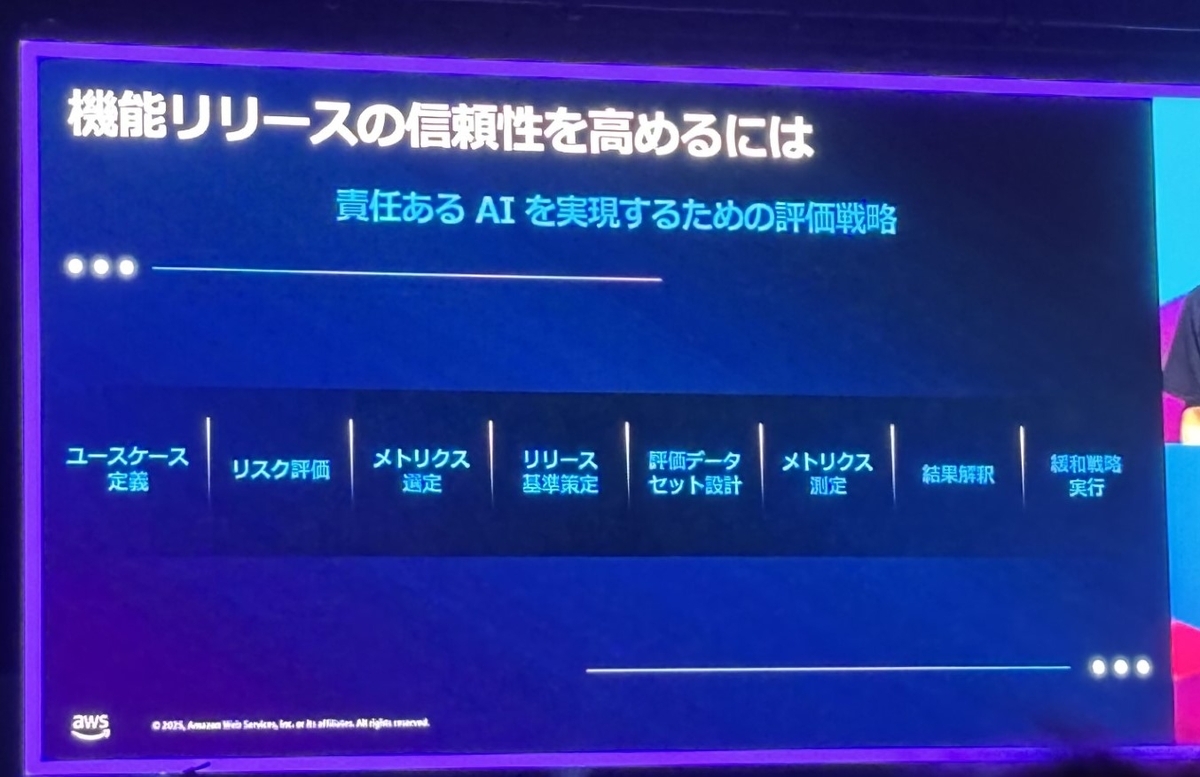

責任ある AI に向けて: 生成 AI アプリケーション評価のアプローチ

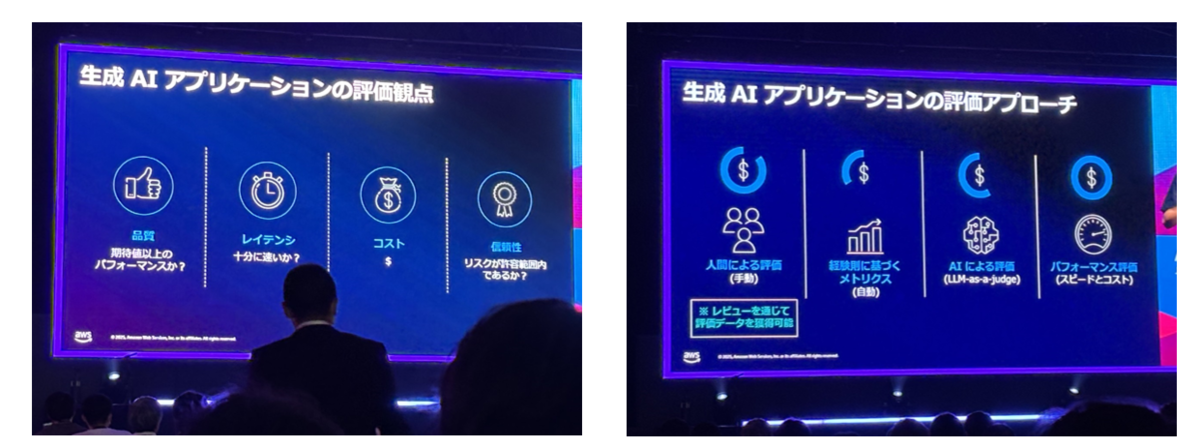

生成AIアプリに関して、品質とリスクに自信をもってリリースするための施策についてのセッションでした。

まず、AWSでは責任あるAIを実現するためのフレームワークが存在します。

生成AIアプリケーションを評価する際の観点として、主に4つのポイントが挙げられており、それに対する具体的なアプローチ方法についても紹介されていました。

例えば、経験則に基づくメトリクス、及びLLM-as-a-judge(AIによる評価)においては、どちらのアプローチをとるにしても、人間の評価とどれだけ一致しているかを検証するプロセスが不可欠であることが指摘されていました。

後半では、評価の観点として特に重要な「信頼性」を高めるために、どのようなアプローチが有効かについて詳しく解説されていました。

- ユースケースごとにリスク許容度が異なる

- リスク評価は「発生確率 × 影響度」で求める。マトリクス(5段階)で分類

- 安全性などのメトリクスを設定し、許容範囲を明確に

- 緩和戦略においてBedrock Guardrails(つい最近日本語に対応)を用いて入出力をフィルタする など

筆者自身、生成AIアプリ開発の経験はありましたが、提供時のリスクや品質について考える機会は少なかったので、とても学びの多いセッションでした。

Expo

Expoは、体験型の展示エリアのことを指します。AWSの最新技術やサービス、業界別の活用事例を、実際のデモを通じて “見て・触って・学べる” のが最大の魅力です。

ここからは筆者が印象に残った展示についてお話ししていきます。

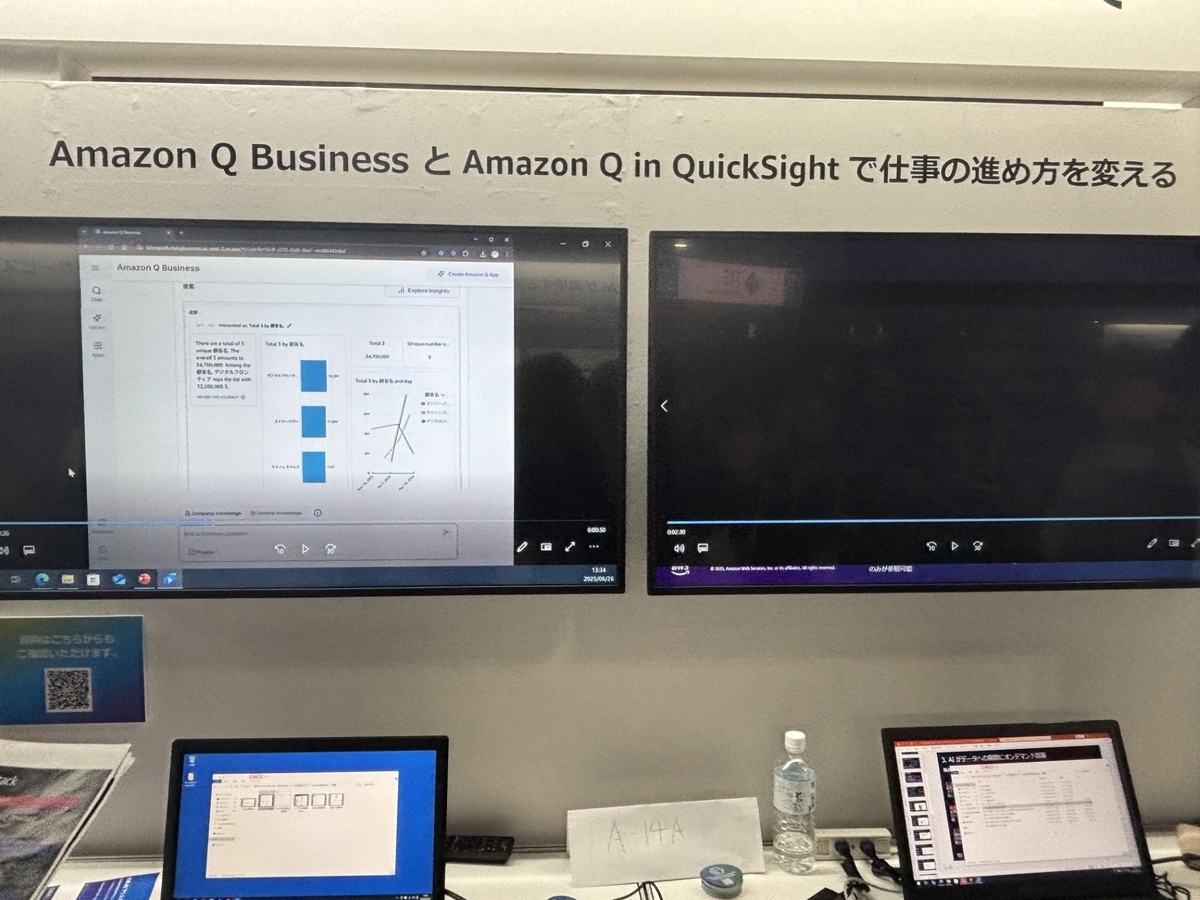

生成AI アシスタントAmazon Q

Amazon Q Business、Amazon Q in QuickSight、及びAmazon Q CLI についての紹介ブースでした。

さらに印象的だったのが、「Amazon Q in QuickSight」です。

弊社では会議中に「備品を購入したいが予算的に購入可能か?」「この支出は何?」といった予算に関する質問が飛び交うことも少なくありません。 そんなときに、Q in QuickSightがあれば、その場で質問 → 即可視化 → そのまま議論へという流れが実現できるのでは?と強く感じました。

ピアノボット

AWSソリューションアーキテクトの清⽔ 崇之氏による、AI x ロボット x 音楽 をかけ合わせたピアノボットです。

https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS_Summit_2025_B-142A_PianoBot_Pub.pdf

仕組みとしては、ホワイトボードに描かれた譜面を撮影し、その画像をAPI GatewayとLambdaを通じて解析。解析結果に基づいて、ロボットがピアノを自動演奏するという流れです。

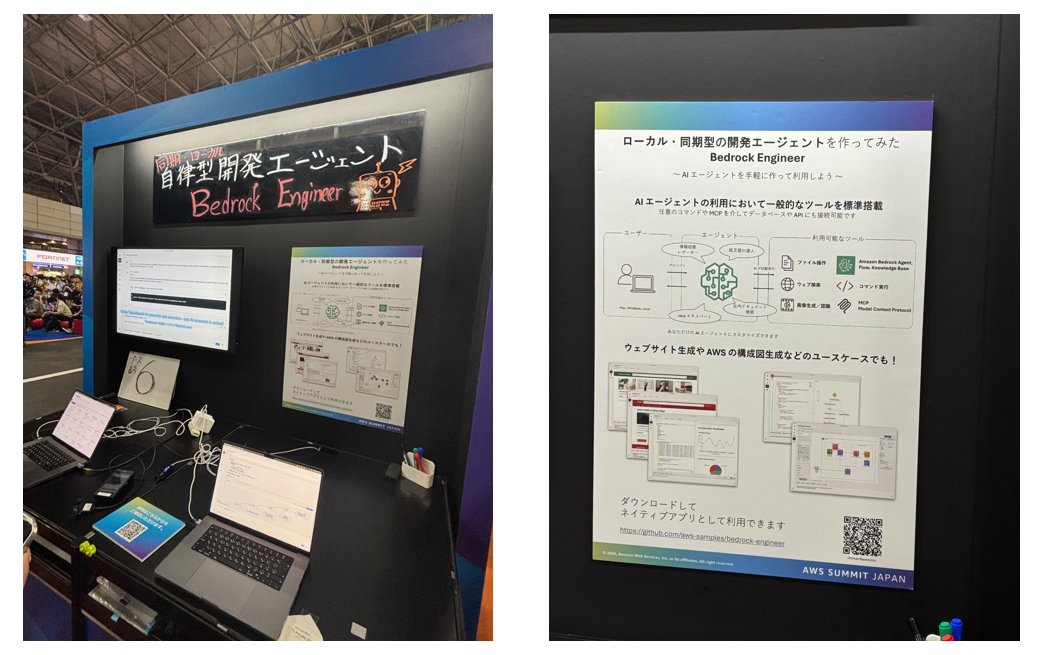

自律型開発エージェント体験: Bedrock Engineer

3つめは、Amazon Bedrock を使用したソフトウェア開発エージェント アプリであるBedrock Engineerについてのブースです。

このアプリ、ひとことで言えば「AI開発の全部入りツール」という印象でした。

チャットベースでコード生成やファイル操作ができるのはもちろん、RAG(Retrieval-Augmented Generation)やマルチエージェント連携といった高度な機能にも対応。

さらに、最近話題のMCP(Model Context Protocol)にもばっちり対応しているとのことで、まさに“今”のAI開発に必要な要素が詰まっていると感じました。

おわりに

今回のAWS Summit Japan 2025は、技術の最前線を肌で感じることができる、非常に刺激的なイベントでした。

生成AI、ロボティクス、クラウドインフラ、そして開発支援ツールまで、AWSが描く未来の可能性を実際に“見て・触れて・体験”できたことは、筆者にとって大きな収穫だったと思います。

今後もAWSの進化に注目しつつ、今回得た知見を業務や学習に活かしていきたいと思います。 来年もぜひ参加したいですね!

執筆者:井手 亮太

職種:インフラエンジニア

推しのサッカー選手:ケビン・デブライネ

執筆記事一覧:https://tech.nri-net.com/archive/author/r-ide-ryota